監修 こめだ整形外科 院長 米田 信介

便秘の豆知識

始めに

人の三大欲求とは、「食欲」、「睡眠」、「性欲」と言われています。

食欲は排泄に繋がっており「排泄」は第四の欲求とも言え、高齢者の三大欲求は、「食欲」、「睡眠」、「排泄」といっても過言ではないと思います。

便秘症状は、病気とまでは言えないまでも誰しも経験するポピュラーな症状です。

また、ちょっとしたストレスでもお通じに影響することは誰しも実感しているものでしょう。

便秘症状は、ホルモンの関係やダイエット志向と相まって思春期以降の女性に多く、また、60代以降の女性で増え、その改善欲求は非常に強いものがあります。

但し、単に排便できれば良いのではなく「快便」を求めていると思います。また、便秘薬に頼らず可能な限り自然な状況での排便、快便感を望んでいます。

医療現場では、先ず生活習慣の改善、即ち、食事指導、運動療法などを試したうえで治療を考えていきます。

また、便秘症状には大腸がんやその他疾病のサインの場合もあるため注意も必要です。

市販の便秘薬の中には、長期に渡る安易な連用によって便秘を助長することもあるため正しく使う必要があります。

便秘症の定義

「毎日排便がない」は「便秘」ではありません。

日本内科学会では3日以上便通がない状態を便秘としていますが、「便秘」とは、本来体外に排出すべき糞便を充分量かつ快適に排出できない状態であり、充分に、快適に排便できていれば、毎日排便がなくとも便秘症とは言いません。

便秘症とは

便秘による腹痛、排便困難、残便感などの症状が有り、日常生活に支障を伴い、検査や治療を要する状態のことを言います。

急性便秘症:便秘症の症状の継続が6ヶ月未満

慢性便秘症:便秘症の症状が6ヶ月以上継続した状態

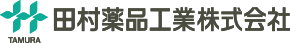

慢性便秘症の有病率

- 男性5%、女性4.6%

- 思春期以降は女性の有病率が顕著に高くなります

- 70歳以上の高齢者で有病率が高くなります

- 人口構成比は65歳以上の女性は男性より約480万人、後期高齢者で約410万人多いため、便秘症の女性が多くなります

慢性便秘症の要因

若い世代の女性に多い理由

- 初経以降、月経周期に伴う黄体ホルモンの分泌の変化に伴う消化管運動の抑制

- 思春期以降に多い過度なダイエット

- 男性に比べて運動量が少ない

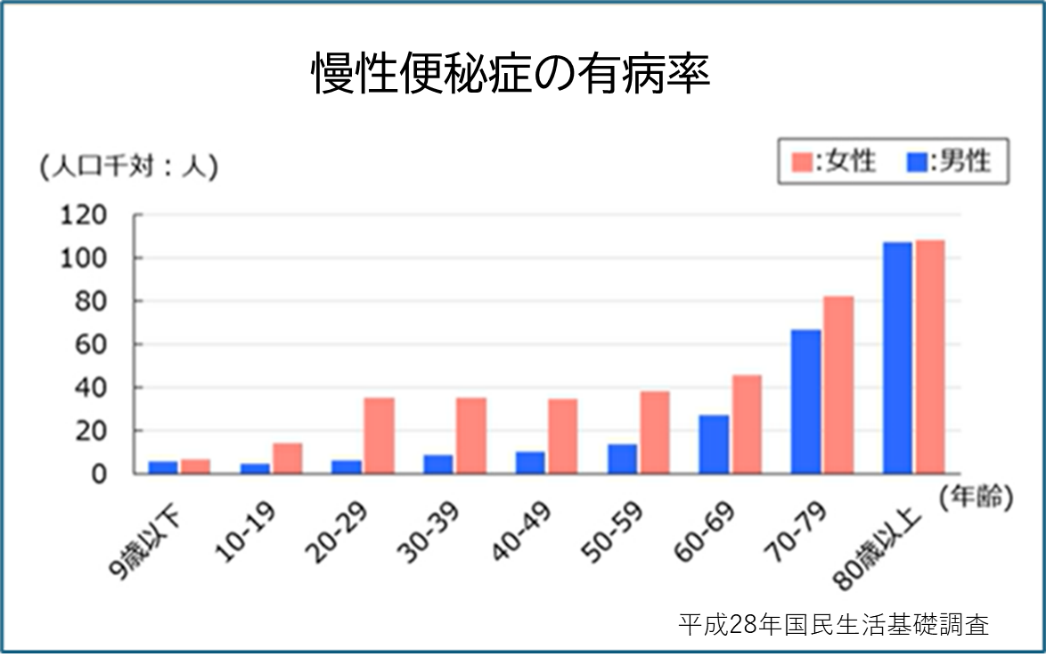

高齢になる程増加する背景

- 腸管運動に関する神経の変化

- 生活習慣の変化

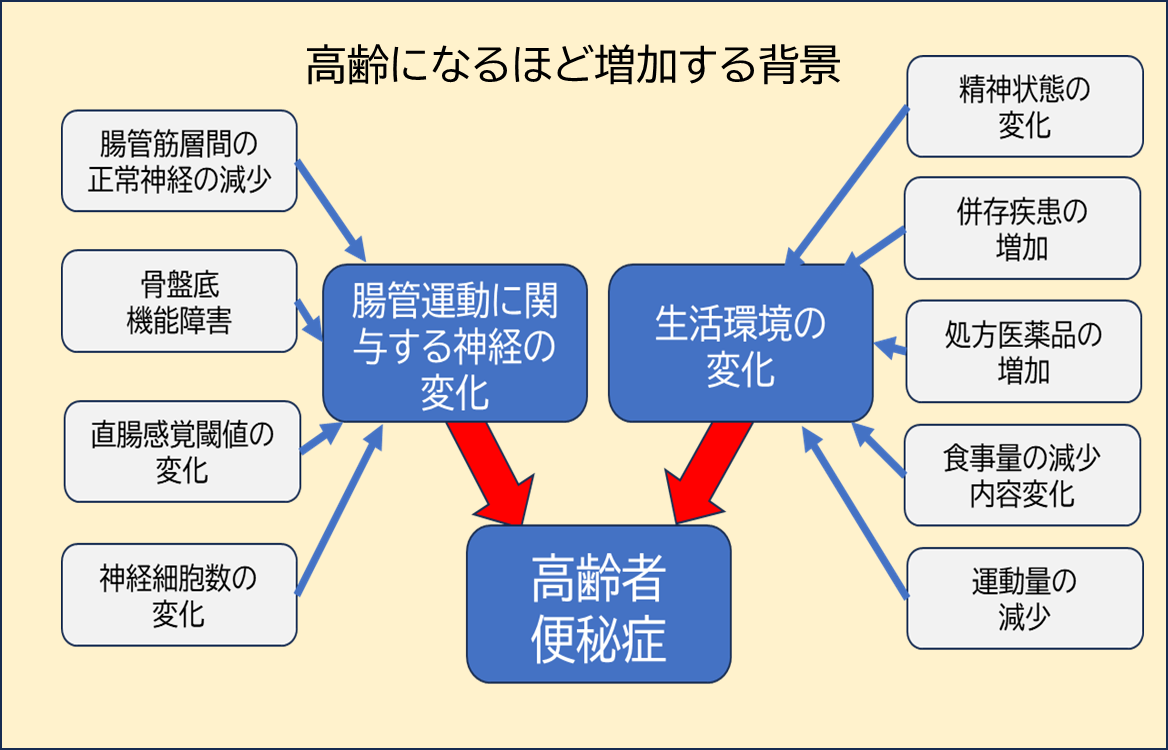

便ができる仕組み・排便の仕組み

- 食物残渣が便であり、大腸通過と共に、水分、ミネラルが吸収されていきます

- 9時間から16時間かけて適度な硬度になっていき、S状結腸に貯められ、蠕動運動によって便が移動し直腸へいきます

- 大蠕動は1日数回起こり便を大きく移動させる腸の運動です

- 便が直腸内に移動し、直腸内圧が一定以上に達すると、その刺激(直腸内進展刺激信号)が脊髄を経由し脳へ伝達され、脳はその刺激を受け、脊髄を通じて排便の意思、便意となり、この一連の刺激を、胃・大腸(結腸)反射といいます

- 便意によって腹圧が掛かり、肛門の筋肉が緩みます

- 便が腸内に長く留まるほど、水分が吸収され堅い便になり、3~4日排便がなく、「便が硬い」、「排便時に痛み」といった不快な症状を便秘症状といいます

- 毎日排便がなくとも本人が辛いと感じていない場合は便秘とはいいません

- 脳腸相関とは、脳の思考や感情が腸の機能に影響を与え、腸の状態が脳にも影響を及ぼす、脳と腸がお互いに影響し合うこと、脳と腸の密接な関係です

- ストレスが掛かると胃や腸の不調となって便秘や下痢となる関係も同様です

- うつ病の初期症状は不眠、腹部不定愁訴、便秘、下痢も出現します

便秘の原因

生活習慣上の原因

・偏った食生活

朝食を抜く、食事時間が不規則になる、食物繊維の不足、そもそも食事量が少ないなど、特に若い方の生活習慣の影響もあります

・運動不足

運動不足は腹筋の低下をまねき腸の運動が停滞しやすくなります。そのため女性に便秘が多い原因の1つとなります

・水分不足

水分摂取量が少ない、発汗が多い(体水分の減少)も原因となります。特に女性は水分摂取を控える方が多いと考えられます

・ストレス

脳腸相関と言われるように、自律神経の異常に繋がり腸の運動の停滞につながります

大腸の形態異常

大腸の形態異常がある場合、普通の人に比べ便の通りが悪くなり、特に運動不足が重なると便秘になりやすいと言われています。

・ねじれ腸

大腸が異常にねじれている(日本人は比較的多い)

・落下腸

大腸が骨盤内等の低い位置に落ち込んでいる

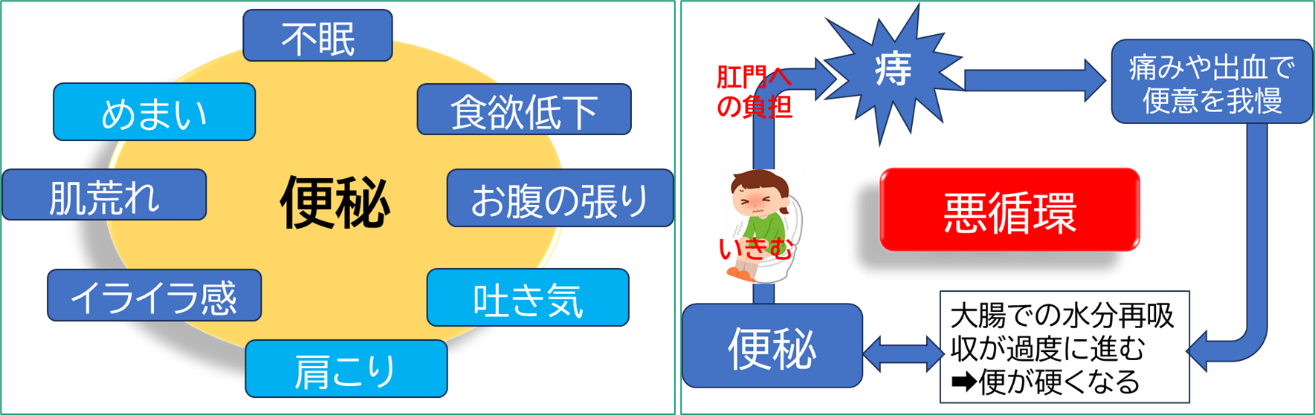

便秘に伴う諸症状

便秘に伴う不定愁訴

便秘によって、食欲低下、腹部の張り、吐き気などの消化器症状が生じます。

また、不眠、イライラ感といった精神症状もでます。また、肌荒れの原因ともなります。

多くはありませんが、肩こりやめまいなどもあります。

「痔の痛み」に伴う悪循環

便秘で過度に「いきむ」と、肛門へ負担がかかり、「痔」を発症することもあります。

排便時の痛みを避けたいと便意を我慢することで、便の硬度が更に増す、悪循環に陥ることもあり注意が必要です。

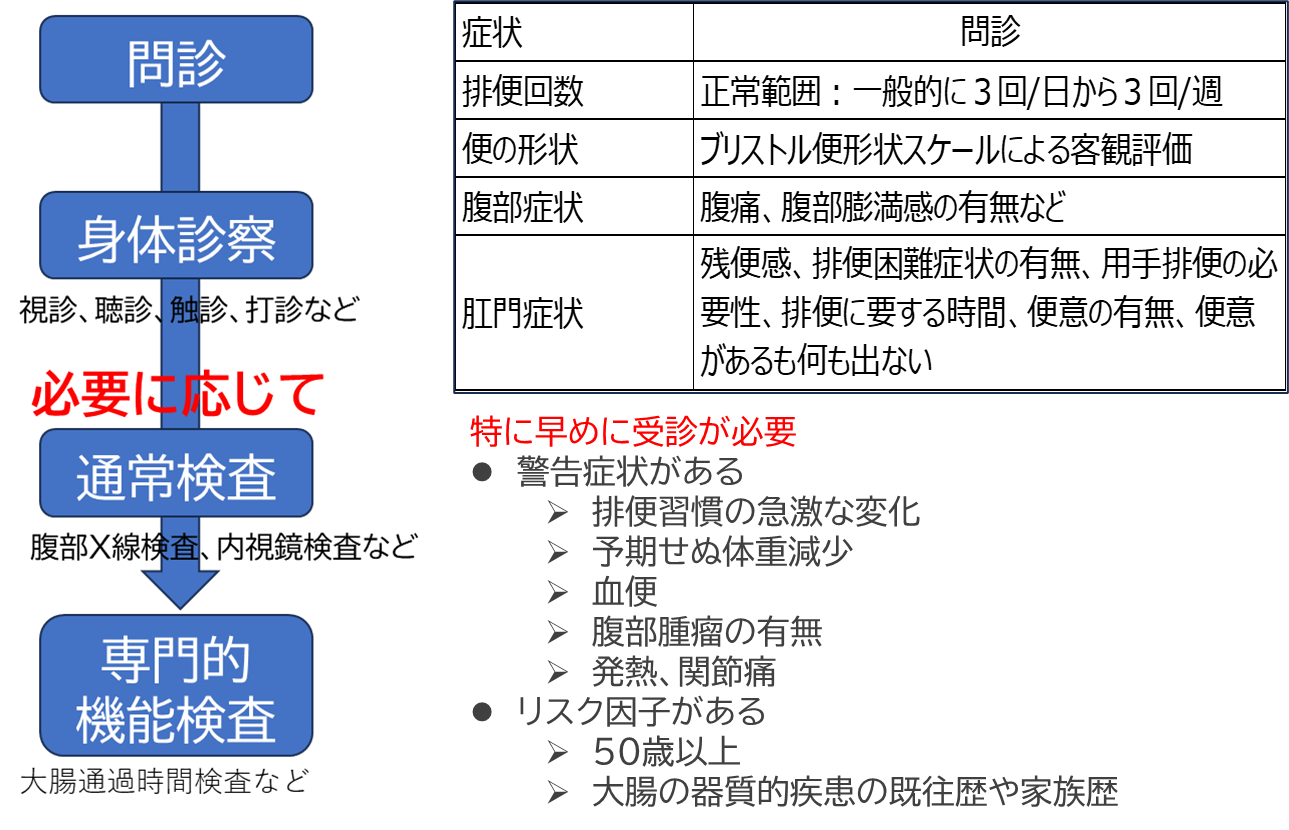

医療機関での便秘症診断の流れ

・病歴・服薬の確認

病悩期間、発症時期、併存疾患

OTC医薬品を含め内服薬、手術歴、出産歴など

・排便様式及び排便に関する環境確認

排便リズム(時刻・所要時間・回数など)、朝食摂取、トイレ環境など

・警告症状やリスク因子の確認

血便、体重減少、発熱、関節痛、50歳以上での発症、家族歴、既往歴など

慢性便秘症の診断基準

便秘症の診断基準:6項目の内2項目以上を満たす

- 排便時の1/4超の頻度で強くいきむ必要がある

- 排便時の1/4超の頻度で兎糞状または硬便(BSFSタイプ1・2)

- 排便時の1/4超の頻度で残便感を感じる

- 排便時の1/4超の頻度で直腸・肛門の閉塞感や排便困難感がある

- 排便時の1/4超の頻度で用手的な排便介助が必要(摘便など)

- 自発的な排便回数が週3回未満

慢性便秘症の診断基準

6ヶ月以上前から排便回数が週3回未満である

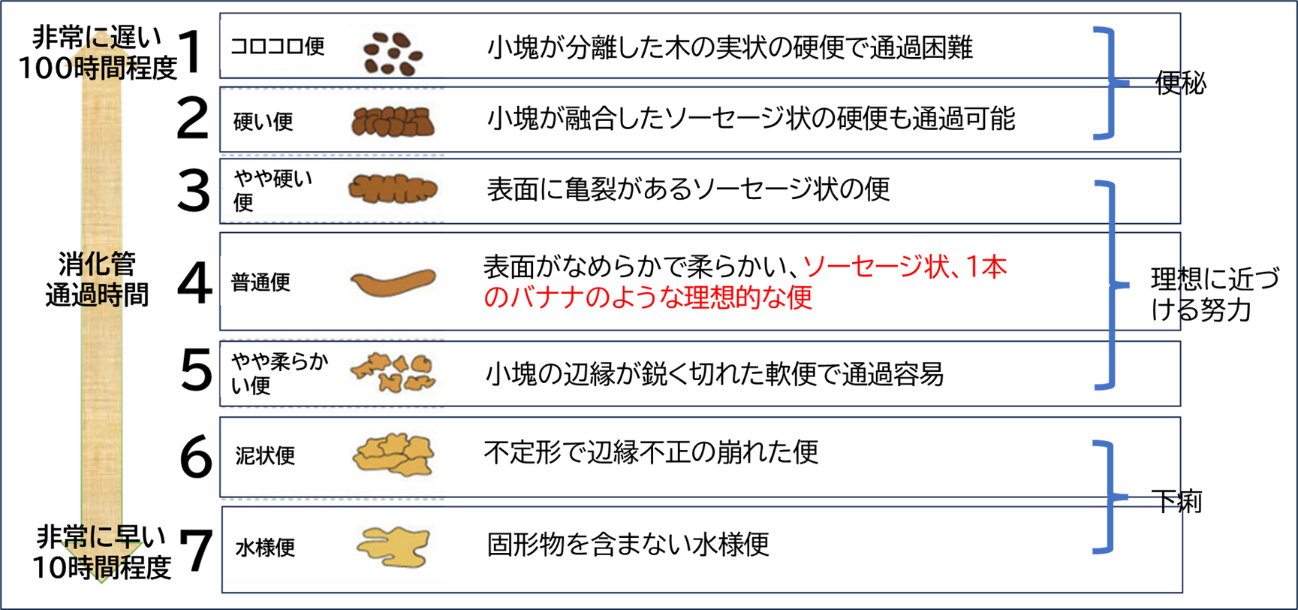

ブリストル便形状スケール

- 「快便」と表現される便はブリストル便性状スケールの3~5を表現しています

- 摂食後、消化管通過時間が100時間程度かかる場合もあり、その便の性状は「コロコロ」など兎便と称される、非常に硬い便です

- 消化管通過時間が10時間未満の場合、下痢になりやすく、泥状便、水様便となります

- 生活者の多くが期待するのは「快便」であり、表面が滑らかなソーセージ状、バナナのような便を求めています

慢性便秘症診療ガイドライン2017

慢性便秘症を治す本2018

病気が見えるVol.1消化器第5版2016

便秘予防のための食事(長寿科学振興財団)

- 1日3回、規則正しく食べる

毎日決まった時間に食事を食べると、腸が活発になります。特に朝食を摂ることは胃腸の働きを良くします。

- 食物繊維を摂取する

食物繊維には便のカサを増やす不溶性食物繊維と便に粘性を与える水溶性食物繊維の2種類があります。不溶性2:水溶性1が理想的なバランスです。不溶性食物繊維ばかり摂取してしまうと、大腸内で便の水分が吸収され、ますます固くなってしまい逆効果です。1日の食物繊維の目安は25gです。1日350gの野菜の摂取が必要です。

- 水分を補う

大腸内に便が溜まる時間が長くなればなるほど、水分が吸収され固くなります。便を柔らかくするためにも、こまめな水分補給が必要です。マグネシウムやカルシウムなどミネラルを多く含む硬水は便を柔らかくしてくれるのでオススメです。

- 発酵食品を補う

発酵食品を毎日とり入れると、腸内が酸性になり、腸内環境を整える善玉菌が増えて活性化します。

- 良質の油を利用する

オリーブオイルなどに多く含まれるオレイン酸は小腸で吸収されず、大腸を刺激するため腸が活発になります。また固かった便を柔らかくなります。

- 偏食をしない

糖質抜きやプロテインのみの食事のように偏ってしまうと、腸内環境を整える上で必要な食物繊維、オリゴ糖、乳酸菌をはじめ良質な油や水分が不足してしまいます。肉類や卵など動物性食品が多くなると、悪玉菌(腸内環境を乱す菌)が多くなり、便秘だけでなく、便が臭くなる原因にもなります。

- 暴飲暴食は控える

腸がストレスを感じ、腸内細菌が育たなくなります。

便秘予防の食材のポイント

- ヨーグルト

ヨーグルトには腸内環境を整えるうえで必要な善玉菌となる乳酸菌やビフィズス菌が含まれています。毎日取り入れることで腸内環境が整います。ヨーグルトの種類は多いので、食べてみて、腸の調子が良いヨーグルトを取り入れるようにします。

- 発酵食品

発酵食品に含まれる乳酸菌はヨーグルトに含まれる乳酸菌と違い、植物性乳酸菌のため、生きたまま腸にまで届きやすい乳酸菌です。発酵食品は日和見菌(腸内細菌の一種。腸内では中立の立場。善玉菌、悪玉菌のどちらか優位になった方に傾く菌)のエサになります。キムチ、納豆、甘酒、みそ、しょう油、かつお節、チーズ、酒粕などの発酵食品を毎食取り入れるようにします。

- ネバネバ食材(オクラ、メカブ、納豆など)

ネバネバ食材は水溶性食物繊維が多く、便に粘性を与えてくれます。山芋、アボカド、エシャロット、大麦にも水溶性食物繊維が多く含まれています。

- オリゴ糖を含む食材(ごぼう、玉ねぎ、アスパラガスなど)

オリゴ糖は善玉菌のエサとなります。大腸のビフィズス菌はオリゴ糖を摂取すると、乳酸や酢酸などの酸を作るため、悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を整えてくれます。

- 抗酸化作用がある食材(にんにく、生姜、きゃべつ、人参、豆類など)

腸内環境が乱れる原因の1つに活性酸素もあります。活性酸素を除去する働きがある抗酸化作用のある食材をとり入れます。緑黄色野菜、果物、緑茶、玄米、全粒小麦などです。色やにおいがある食材は抗酸化作用がある食材です。

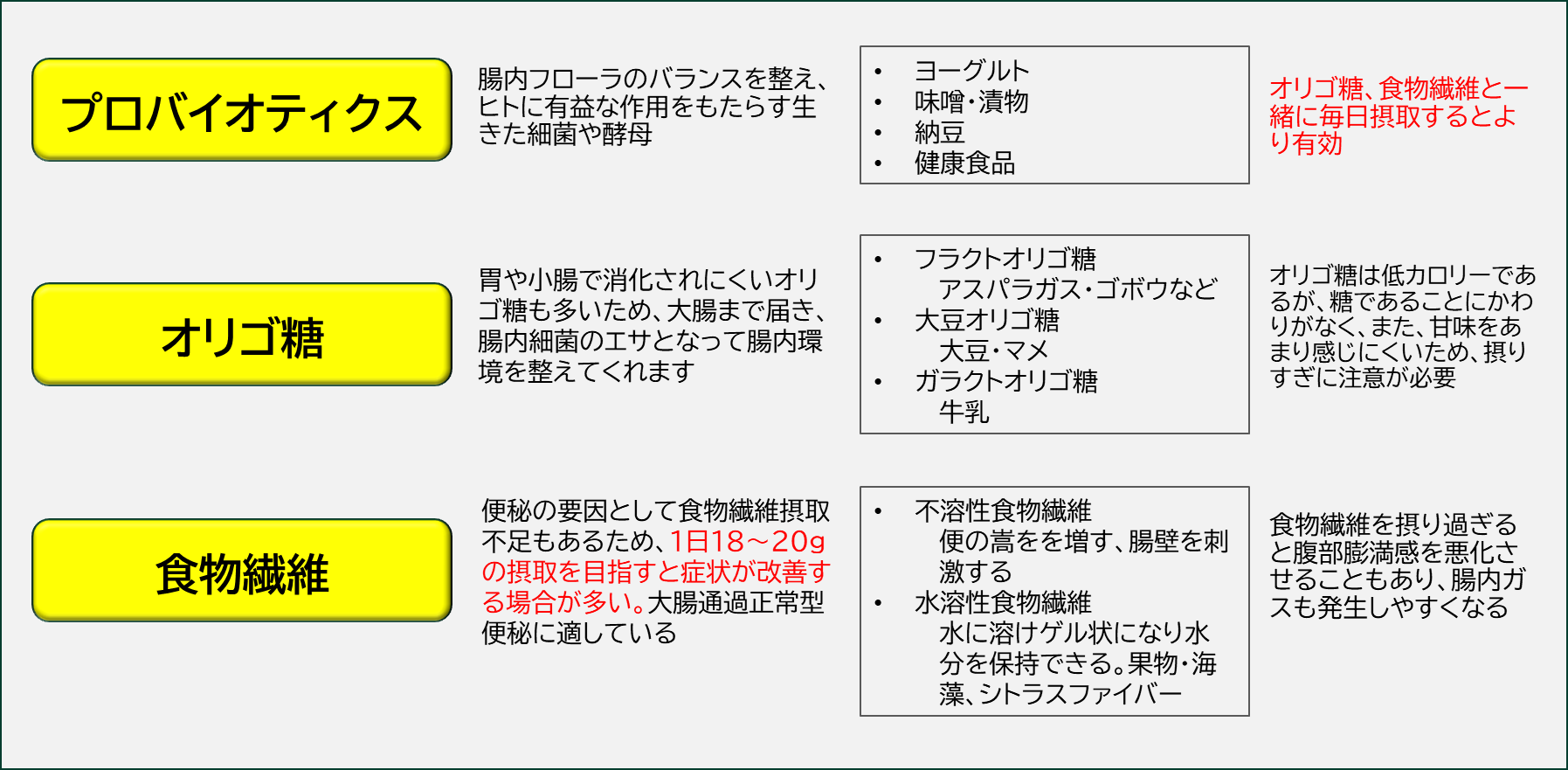

慢性便秘症の治療

慢性便秘症の治療は、食事指導、その他運動・生活指導、薬物治療があります。

治療としての食事指導

- 食事指導が最初にあります

- 便を形成する上で乳酸菌などプロバイオティクス、乳酸菌の餌となるオリゴ糖、食物繊維を適度に摂取することが推奨されています

- オリゴ糖の取り過ぎや、食物繊維の取り過ぎへの注意も付記されています

- 食物繊維には水溶性と不溶性があり、摂取比率は1:2が推奨されています

- 一般的な食事では、不溶性食物繊維が、水溶性食物繊維の4倍摂取されやすくなっていると言われています

その他の運動・生活指導

運動

- 運動によって、大腸の食物通過時間の短縮が期待でき、硬便や排便時のいきみ、残便感の改善が期待できる

- お腹をひねるような(体幹をねじる)動きのある運動が効果的

腹壁マッサージ

- 1日15分、週5回の腹壁マッサージは慢性便秘症の改善に有効です

- 腰が悪い人や、腹部に腫瘍や動脈瘤などある方、或いは妊娠中の方は悪影響もあるため、主治医に相談すること

- 食後直ぐやアルコール摂取後は避けること

排便習慣をつける

- 毎日トイレに行く

- トイレのための時間を十分確保する

- 適切な排便姿勢をとる

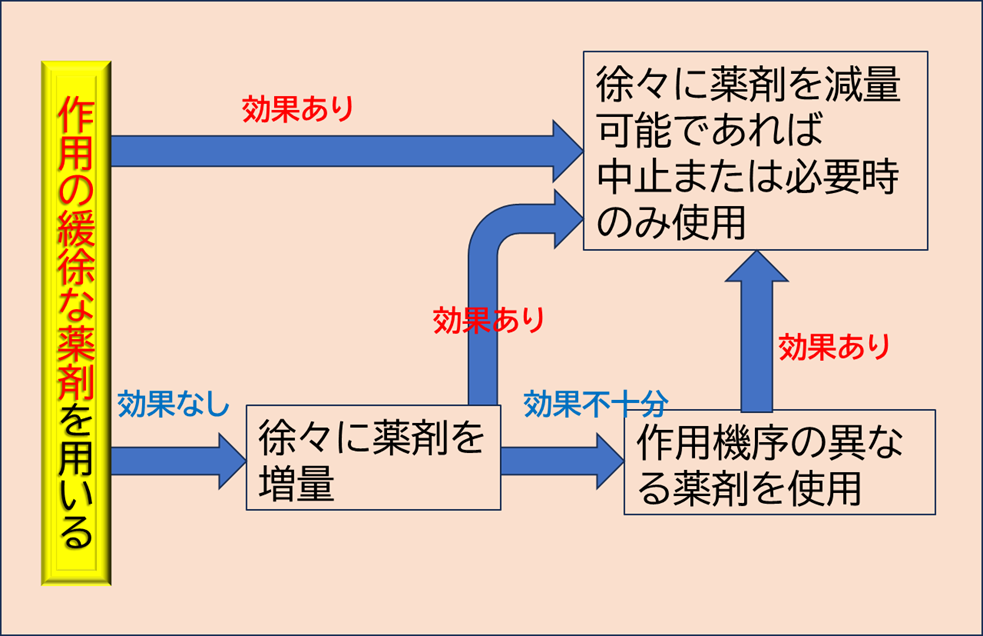

慢性便秘症薬物療法の原則

- 作用の緩徐な薬剤から選択する

- 効果があれば徐々に薬剤を減量し、可能であれば中止を求める

- 必要時の使用を推奨する

- 効果不十分の場合、徐々に最高投与量まで増量するが、効果があれば減量していく

- 効果不十分と判断した際には作用機序の異なる薬剤を選択する

- OTC医薬品においても本考え方が必要です

代表的な便秘のOTC医薬品

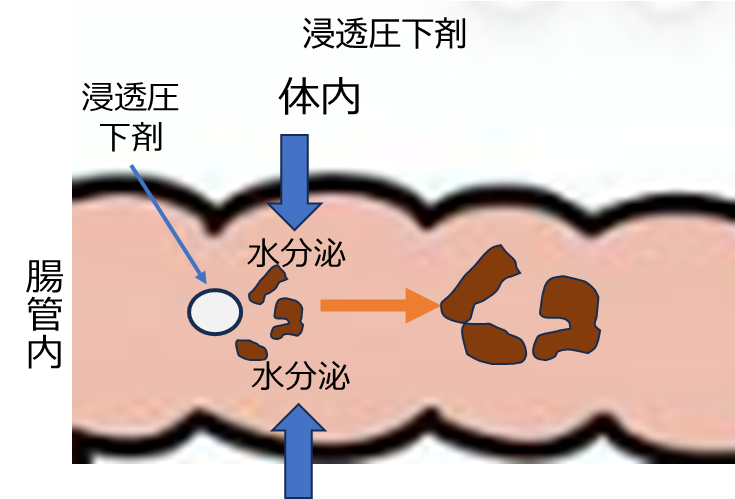

浸透圧性下剤

酸化マグネシウムに代表される浸透圧性下剤は、体内から水分を腸管内に引きよせ、便に水分を付与し、緩徐な排便に導きます。副作用も少なく安心して使用が可能です。

- 効果がでるまで数日かかります

- 投与量は便が軟らかくなるまで増量していきます

- 腎機能障害のある高齢者への投与は細心の注意が必要です(高マグネシウム血症に注意が必要です)

- 高マグネシウム血症の初期症状は「ふらつき・倦怠感」があり、重篤な場合、昏睡、不整脈、心停止もあり得ます

- ポリカルボフィルCaとの併用で作用が減弱します

- テトラサイクリン系、ジキタリス製剤、大量の牛乳などは併用注意とされています

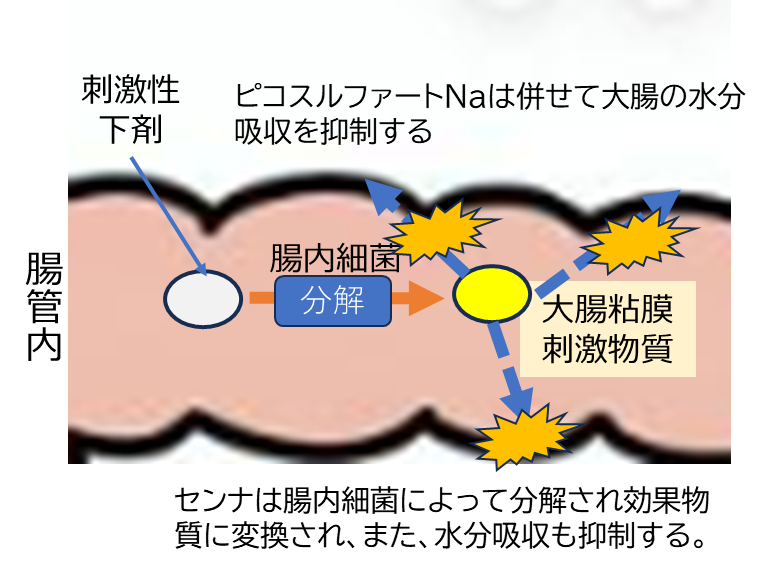

大腸刺激性下剤

便秘に対し古くから使用経験があり、効果に関しては多くの人が認識している薬剤です。

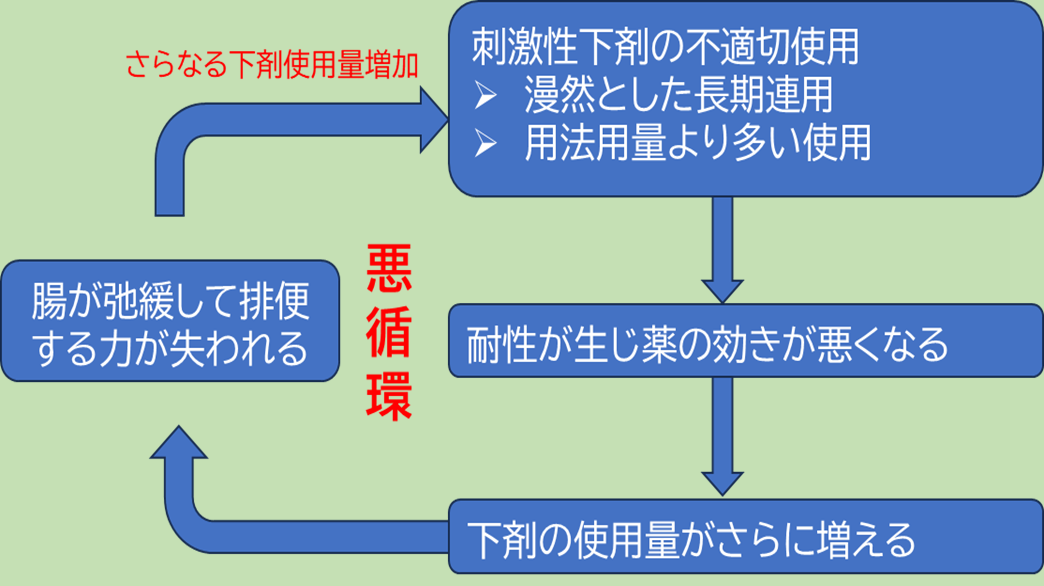

但し、投与量が過ぎると下痢や腹痛など起こし、長期連用によって慢性便秘の原因にもなると言われています。

- 刺激性下剤は排便に直結する大腸の蠕動運動を引き越します

- 強い排便促進作用があります

- 単回投与でも効果があります

- 連用によって効果減弱もあるため長期間の大量投与は避けるよう指導されています

- 他の下剤の効果が弱いときの短期間使用は勧められています

- 長期連用は下剤性大腸症候群(器質的障害)、大腸偽メラノーシス(大腸が黒色に変化)が指摘されています

- 下剤性大腸症候群は、繰り返し大腸が刺激されることによって、大腸平滑筋や筋層間神経叢の障害、大腸の収縮力低下、知覚障害を引き起こし、少量の便が頻回に出るものの、普通便の十分な排便が起こりにくい、腹痛や腹部膨満感が慢性的に継続する症状です

- 大腸偽メラノーシスと大腸がんの関連性を指摘する論文もありますが、否定する見解も多くあります

(下剤の長期連用で起こる大腸メラノーシスとは?大腸がんになる可能性はあるか?(一般)公益社団法人 福岡県薬剤師会 |質疑応答)

刺激性下剤が弛緩性便秘を引き越しやすい理由

本状況を踏まえ、適正使用の推進が求められています。

- 長期連用は耐性を生じ、効き目の低下、それに伴う増量の悪循環によって、弛緩性便秘となります

- 医療機関への受診の際には、OTC医薬品の刺激性便秘薬を含めこれまでの薬剤の使用状況を聞き取る必要があるとされています

こめだ整形外科 院長 米田 信介

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町1-2-8 都シティ大阪天王寺B1F

阿倍野区・天王寺の整形外科|こめだ整形外科(医療法人精信会) (komeda-seikeigeka.com)

診療受付時間:9:30~13:00/15:30~19:00

リハビリ最終受付時間 19:30

休診日:木、土曜午後、日、祝

私のめざす医療

「本当に必要な治療は何か?」を考え、症状の原因を根本から解決する治療をめざしています。

すなわち、単なる痛み止めや湿布の処方、漠然とした筋力指導ではなく、患者様一人ひとりに合わせて、健やかな日々に繋がる身体作りをサポートします。

そのために、当院に隣接するDr.KOMEDA Relaxation & Fitnessと連携(医師とトレーナーの連携)して、診察室の診療のみでは捉え難い、カラダの不調の原因となる動きを分析し、より患者様に応じた細やかな指導に取組んでいます。

皆様の生活に密着し、踏み込んだ具体的な指導に取組むことで、リハビリ目的や健康年齢延伸目的、日々のストレスからの解放、癒し目的など、皆さまの様々なニーズにお応えするプラスαを提供します。

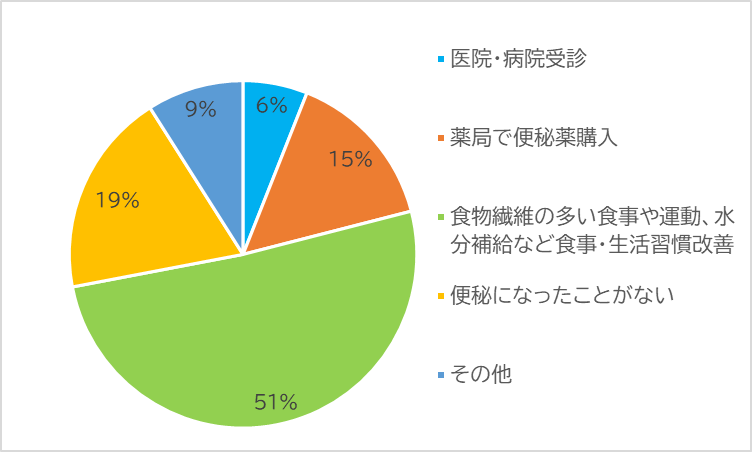

参考紹介1

島根大学市民公開講座でのアンケート集計結果(2014年実施)

しつもん:「便秘のとき、どうされていますか(複数回答可)?」

計252名(男性152名、女性100名)

平均年齢56.7歳

- OTC薬剤はインターネット購入もできるため、不適切な使用による副作用の懸念について述べられています

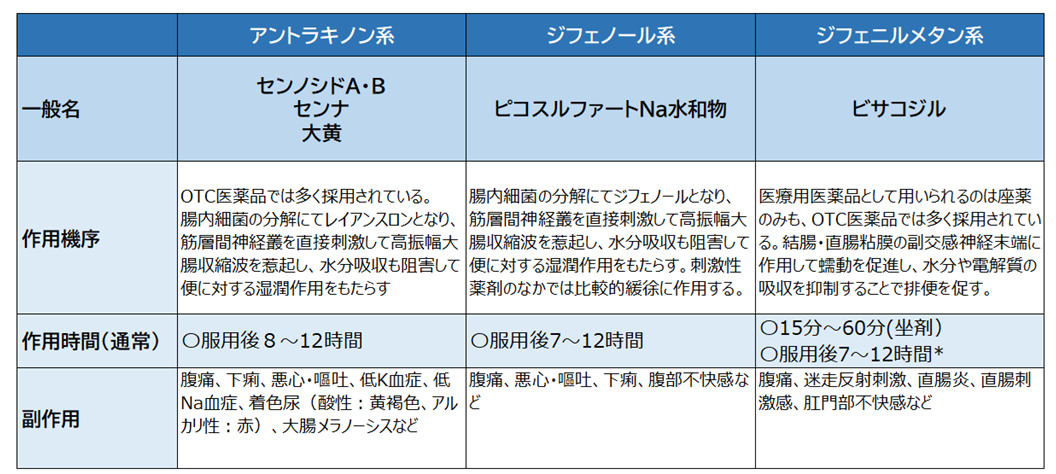

刺激性下剤の特徴

(一部改変:ビサコジルの医療用は座薬しかない)

- 高振幅大腸収縮波とは、結腸内の便を広範囲に移動させる高圧の蠕動の収縮であり、8時間から12時間で安定した作用発現が期待できます

- ジフェノール系はアントラキノン系に比べ腸管に対する刺激性が低く効果が緩徐です

- ジフェニルメタン系は坐剤の効果発現は15分から60分と早く、肛門近くまで便が下りている場合に効果的と言われています

- ジフェノール系の内服は7時間から12時間で安定した作用発現が期待できます

- ジフェニルメタン系以外は腸内細菌による分解成分が効果を発揮します

参考紹介2

注意すべき大腸がん

“大腸がん”の初期症状は血便、便秘、急な体重減少が多いと言われており、急な便秘症状や便が細くなるなど、日頃とは異なる事が発症した場合は注意が必要です。

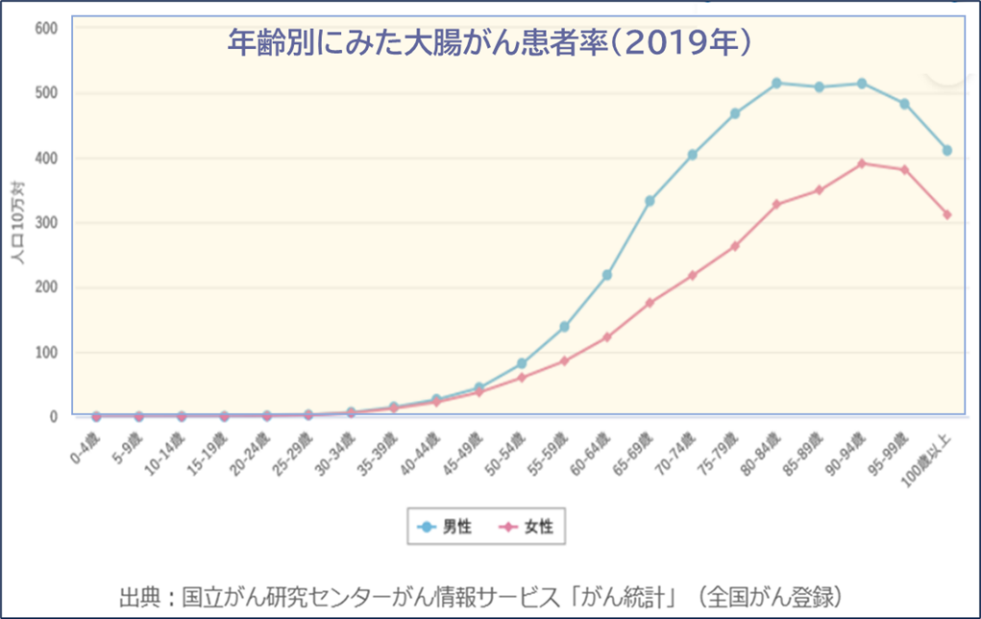

大腸がんの疫学

- 大腸がんにかかる年齢は、50歳代から増加しはじめ、高齢になるほど高くなります

- 男性に多い傾向がみられます

- 女性がかかるがんで最も多いのは”乳がん”ですが、一方で女性のがん死亡原因の第一位は“大腸がん”ですので、女性にとっても危険性が高いがんと言えます

- 食事やライフスタイル等の環境要因の関わりが大きいと考えられています

- 食生活の欧米化

食生活の欧米化によって脂質や動物性たんぱく質の摂取量が増え、炭水化物や食物繊維の摂取量が減っています。そのため便が大腸内に停滞する時間が長くなる傾向があります。 - 運動不足

モータリゼーション(自動車交通)の発達により、日本人の歩数は確実にへっています。そのため、発がん物質が大腸粘膜に長く滞在してしまい、影響を受けると考えられています。 - 高齢化

多くのがんでいえることですが、細胞の老化の影響で高齢になればなるほど、発症する人の数も増えます。